Internet-Konzerne wie Google und Facebook müssen für ihre Werbe-Einnahmen in der Europäischen Union auch künftig keine Steuern zahlen.

Die EU ist bei ihren Bemühungen um eine Digitalsteuer auf Onlinewerbung gescheitert. Dänemark, Schweden, Estland und Irland blockierten bei einem EU-Finanzministerrat in Brüssel einen entsprechenden Vorschlag von Deutschland und Frankreich. Insbesondere Irland hatte fundamentale Bedenken geltend gemacht. Dort ist Facebook/Europa angesiedelt. Die EU will nun eine Lösung im Rahmen der Industriestaatenorganisation OECD verfolgen.

Finanzminister Hartwig Löger zeigte sich „enttäuscht“, dass sich Europa nicht einmal auf einen „Minimalvorschlag“ einige. Damit „tun wir nicht nur uns selber weh“, so Löger, sondern man sei auch enttäuschend für alle, die an einer internationalen Lösung arbeiteten. Selbst die USA und große internationale Konzerne wie Google und Amazon wünschten sich von der EU eine klare Linie und hätten keine Freude mit zersplitterten nationalen Lösungen. Auch der französische Finanzminister Bruno Le Maire kritisierte „eine verpasste Chance“.

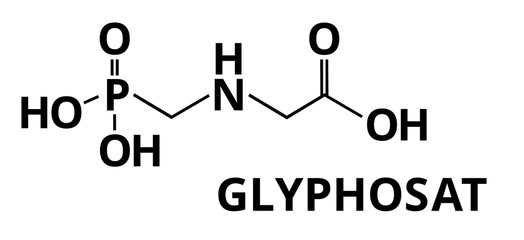

Die umstrittenen Studien über das Krebsrisiko des Unkrautvernichters „Glyphosat“ müssen nach einem Urteil des EU-Gerichts öffentlich gemacht werden.

Die umstrittenen Studien über das Krebsrisiko des Unkrautvernichters „Glyphosat“ müssen nach einem Urteil des EU-Gerichts öffentlich gemacht werden.

Mit Sorge verfolgt das EU-Parlament die

Mit Sorge verfolgt das EU-Parlament die  In einem gemeinsamen Brief haben Tschechien, Slowakei, Polen, Ungarn, Bulgarien, Litauen und Slowenien die EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen aufgerufen, zu prüfen, ob die österreichische Maßnahme der Indexierung der Familienbeihilfe im Einklang mit EU-Recht steht.

In einem gemeinsamen Brief haben Tschechien, Slowakei, Polen, Ungarn, Bulgarien, Litauen und Slowenien die EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen aufgerufen, zu prüfen, ob die österreichische Maßnahme der Indexierung der Familienbeihilfe im Einklang mit EU-Recht steht. In der Rechtssache

In der Rechtssache  Der Europäischen Gerichtshof (EuGH) hat eine österreichische Regelung gegen Sozialdumping gekippt.

Der Europäischen Gerichtshof (EuGH) hat eine österreichische Regelung gegen Sozialdumping gekippt. Mit der sogenannten „Digitalsteuer“ sollten große IT-Unternehmen wie Google, Facebook, Airbnb oder Uber in Europa künftig effektiver besteuert werden. In vielen EU-Ländern zahlen die genannten Konzerne keine oder so gut wie keine Abgaben auf ihre Gewinne.

Mit der sogenannten „Digitalsteuer“ sollten große IT-Unternehmen wie Google, Facebook, Airbnb oder Uber in Europa künftig effektiver besteuert werden. In vielen EU-Ländern zahlen die genannten Konzerne keine oder so gut wie keine Abgaben auf ihre Gewinne.