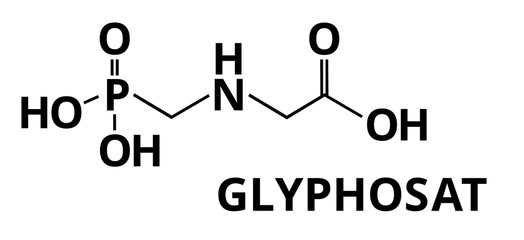

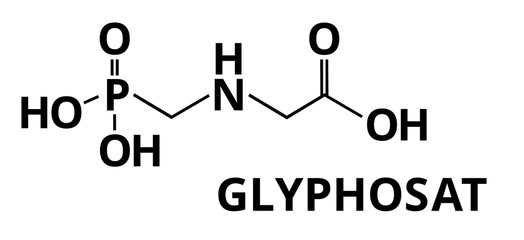

Die umstrittenen Studien über das Krebsrisiko des Unkrautvernichters „Glyphosat“ müssen nach einem Urteil des EU-Gerichts öffentlich gemacht werden.

Die umstrittenen Studien über das Krebsrisiko des Unkrautvernichters „Glyphosat“ müssen nach einem Urteil des EU-Gerichts öffentlich gemacht werden.

Die EU-Lebensmittelsicherheitsbehörde (EFSA) hatte das Unkrautvernichtungsmittel „Glyphosat“ für gesundheitlich unbedenklich erklärt. Ein Grund dafür, dass die EU-Kommission die Zulassung des Pestizids im Jahr 2017 verlängert hatte. Die Studien, welche die Behörde ihrer Entscheidung zugrunde gelegt hatte, wurden aber geheim gehalten.

Jetzt hat das EU-Gericht der Klage von vier Europaabgeordneten Folge gegeben, welche auf Herausgabe der Studie geklagt hatten. Die Entscheidungen der EFSA, mit denen der Zugang zu Studien über die Toxizität und die krebserregende Wirkung des Wirkstoffs „Glyphosat“ verweigert wurde, werden für nichtig erklärt. „Das Interesse der Öffentlichkeit am Zugang zu Informationen über Emissionen in die Umwelt besteht gerade darin, nicht nur zu wissen, was in die Umwelt freigesetzt oder absehbar freigesetzt werden wird, sondern auch zu verstehen, in welcher Weise die Umwelt durch die fraglichen Emissionen beeinträchtigt werden kann“, hieß es in der Begründung der Entscheidung.

Die EFSA hat dadurch, dass sie das öffentliche Interesse an der Offenlegung der verlangten Informationen nicht anerkannt habe, ihre Verpflichtungen aus den Art.2 und 4 der Verordnung Nr.1049/2001 und Art.41 der Verordnung Nr.178/2002 verletzt.

EuGH fordert transparente Verwaltung

Den Rest des Beitrags lesen »

Im Streit über Fahrverbote hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) einen Antrag auf Zwangshaft gegen Mitglieder der baden-württembergischen Landesregierung gestellt. Das Verwaltungsgericht Stuttgart bestätigte den Eingang des Antrags.

Im Streit über Fahrverbote hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) einen Antrag auf Zwangshaft gegen Mitglieder der baden-württembergischen Landesregierung gestellt. Das Verwaltungsgericht Stuttgart bestätigte den Eingang des Antrags.

Die Folgen der Erderwärmung bedrohten die Menschenrechte – die Rechte auf Leben, Wasser, Ernährung und Unterkunft seien betroffen. Zu diesem Schluss gelangt Philip Alston, UN-Sonderberichterstatter für extreme Armut und Menschenrechte, in einem neuen Bericht, der dem UN-Menschenrechtsrat vorgelegt wurde.

Die Folgen der Erderwärmung bedrohten die Menschenrechte – die Rechte auf Leben, Wasser, Ernährung und Unterkunft seien betroffen. Zu diesem Schluss gelangt Philip Alston, UN-Sonderberichterstatter für extreme Armut und Menschenrechte, in einem neuen Bericht, der dem UN-Menschenrechtsrat vorgelegt wurde. Behörden und Gerichte müssen für eine strikte Auslegung des EU-Rechts sorgen. Dieselfahrer dürften das Nachsehen haben.

Behörden und Gerichte müssen für eine strikte Auslegung des EU-Rechts sorgen. Dieselfahrer dürften das Nachsehen haben. Immer mehr Menschen versuchen, ambitioniertere Klimaschutzziele und -maßnahmen rechtlich zu erzwingen. Der Ansatz sogenannter Klimaklagen wird schon in zahlreichen Ländern verfolgt. Laut einer Studie von UN-Environment wurden weltweit bereits über 800 solcher Klagen angestrengt.

Immer mehr Menschen versuchen, ambitioniertere Klimaschutzziele und -maßnahmen rechtlich zu erzwingen. Der Ansatz sogenannter Klimaklagen wird schon in zahlreichen Ländern verfolgt. Laut einer Studie von UN-Environment wurden weltweit bereits über 800 solcher Klagen angestrengt. Die umstrittenen Studien über das Krebsrisiko des Unkrautvernichters „Glyphosat“ müssen nach einem Urteil des EU-Gerichts öffentlich gemacht werden.

Die umstrittenen Studien über das Krebsrisiko des Unkrautvernichters „Glyphosat“ müssen nach einem Urteil des EU-Gerichts öffentlich gemacht werden.